日本糖尿病学会学術年次集会

備忘録

糖尿病・代謝内科学分野

教授

中神 朋子

2025年5月29日〜31日、第68回日本糖尿病学会年次学術集会(会長:川崎医科大学・金藤秀明教授)が岡山市で開催されました。テーマである「臨床と研究の架け橋〜トランスレーショナルリサーチ~」に則して、包括的糖尿病医療の重要性や、臨床と研究成果を結び患者利益に繋げようとした発表が数多く盛り込まれた学会でした。中国・四国地方での開催は10年ぶりで、COVID-19後の本格的な対面開催ということもあり、参加者数は前年の8,717名から12,675名へ大幅に増加しており、COVID-19前の学会の賑わいを取り戻した事を嬉しく思いました。

今回の学会では、糖尿病治療薬の進歩が話題の柱となっており、とりわけ、インクレチン関連療法のGLP-1受容体作動薬のセマグルチドやGIP/GLP-1受容体作動薬のチルゼパチドの新知見や実臨床での使用経験が多数報告されました。GLP-1の発見者の一人でありインクレチン研究の世界的権威であるコペンハーゲン大学のJens J. Holst博士の特別講演ではSELECT試験(N Engl J Med, 2023)を含む最新のエビデンスを踏まえ、GLP-1ベース治療がもたらす体重減少と心腎リスク低減効果について総括し、GLP-1ベース治療が体重や血糖コントロールの管理を超えた多面的なベネフィット(心血管イベントや腎症進行抑制など)を示すとの認識を深めるものとなりました。

今回の学会で興味深かったのは、MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)に関する情報です。MASHとは、かつてNASH(非アルコール性脂肪性肝炎)と呼ばれた疾患概念を「代謝異常に関連した脂肪性肝炎」として再定義したものです。糖尿病患者では非アルコール性脂肪肝(NAFLD)の合併率が非常に高く、近年の新しい分類ではNAFLDの大多数(日本人NAFLD症例の97〜99%)が実際にはMASLD(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)に該当すると報告されています。本学会では、この新しい肝疾患の概念「MASLD/MASH」が紹介されました。「糖尿病治療薬の潜在的なポテンシャル:MASLD」と題したシンポジウムでは2型糖尿病や肥満、高血圧・脂質異常症といった代謝危険因子がMASLD発症の主因であることが示唆されました。米国肝臓学会(AASLD)が2023年に提唱したガイドラインでは、2型糖尿病患者では1~2年ごとにFIB-4指数など非侵襲的検査で肝線維化のスクリーニングを行うことが推奨されており、糖尿病専門医にとって「肝臓も診る必要性」を示唆するものです。また、肝線維化を合併した高度脂肪肝(いわゆるMASH)の診断では肝生検に頼らないFibroScanなどの画像診断や血液バイオマーカーの組み合わせによる非侵襲的検査の進歩が報告された他、将来的な治療薬開発の展望、特に糖尿病治療薬による肝病変への影響もホットな話題でした。例えば、セマグルチドについてNASH対象のESSENCE試験(N Engl J Med, 2025)やチルゼパチドのMASHに対する効果を検証した第2相臨床試験SYNERGY-NASH試験 (N Engl J Med, 2024)の有効性を示唆した結果が紹介され、糖尿病専門医がこれまで重視してきた「至適な血糖コントロールの達成による糖尿病の合併症の予防」の枠組みを超えるような疾患領域へのアプローチが、糖尿病診療に徐々に組み込まれつつある印象を受けました。

本学会は、従来からの血糖降下療法の枠を超えて、体重管理・肝疾患・心腎保護まで含めた包括的な糖尿病マネジメントがテーマとなっていました。糖尿病治療の現在地と未来像を示す多くの学びの場であり、改めて糖尿病は全身の代謝疾患であると認識しました。

|

|

米国糖尿病学会年次学術集会

に参加して

糖尿病・代謝内科学分野

准教授

三浦 順之助

本年6月20~23日に米国シカゴで開催されたアメリカ糖尿病学会(ADA)に参加しました。企業展示では多くのインスリンポンプとCGM機器、吸入インスリンなど日本では使用されていないものが紹介されていました。いくつかの学会トピックスを紹介いたします。

経口セマグルチド(GLP-1受容体作動薬)の動脈硬化性心血管疾患、慢性腎臓病のどちらかまたは両方を有する2型糖尿病における心血管病変に対するRCTが発表され(N Engl J Med, 2025)、SOUL Clinical Trialのシンポジウムがありました。対象は9,650名の心血管病変を有する50歳以上の2型糖尿病患者(HbA1c 6.5-10.0%)で、経口セマグルチド群と偽薬群に割り付け、主要心血管有害事象(心血管死、非致死性心筋梗塞、非致死性脳卒中の複合)を主要評価項目としました。平均(±標準偏差)追跡期間は47.5±10.9ヶ月で、経口セマグルチド群では12.0%(発生率3.1/100人年)、偽薬群は13.8%(同3.7/100人年)、ハザード比0.86(95%CI:0.77~0.96;P = 0.006)で偽薬群と比較して主要心血管有害事象のリスクを有意に低下させたと報告されました。注射製剤のGLP-1受容体作動薬の抗動脈硬化作用は既に治療効果としてエビデンスとなっていますが、経口薬での報告は初めてです。糖尿病のある方のQOLを考えると、内服薬でのエビデンスは治療に前向きになれる報告だと考えられます。

最近、CGMが同期したインスリンポンプ療法SAP (sensor augmented pump)は、基礎インスリン量の自動調節とボーラス注入の自動補正機能が付いてadvanced HCL (hybrid closed loop)となりました。これらはAID(automated insulin delivery)と呼ばれ、ADA は1型糖尿病治療では優先的に使用すべきと推奨しています(Diabetes Care, 2025)。過去には2型糖尿病でも小数例を対象としたRCTでAIDによる血糖管理の有効性が報告されていました (Nature Med, 2023)が、今回、Diabetes Technologyのシンポジウムでは2型糖尿病に対するAIDの大規模なRCTの成績が報告されました。その結果、AID群はCGM単独使用群と比べてTIR、HbA1c値が有意に改善していました(N Engl J Med, 2025)。このシンポジウムではAID群における肥満度の推移は示されませんでしたが、対象者は平均BMI30以上と肥満度は高いため、インスリンによる血糖の改善に伴い更なる体重増加が懸念されます。対象者は、SGLT-2阻害薬やGLP-1受容体作動薬を含む様々な糖尿病治療薬を併用しており、血糖管理が困難な症例にAIDを使用したのかもしれません。今後、わが国でも2型糖尿病に対するAIDが使用されるようになると思われますが、適正症例の検討を行う必要があると思います。

本年5月のJDSのシンポジウムでも紹介された連続ケトンモニタリング(CKM)システムは、酵素電気化学反応を利用した皮下挿入センサーによる間質液を介した血中ケトン体を持続的に測定するもので、このたび、その実用が現実味を帯びてきました。CKMに関するシンポジウムでは、この装置の恩恵を受ける可能性のある対象として、1型糖尿病患者、妊婦、SGLT2阻害薬服用中の人、DKAを繰り返す人、高強度運動を行う1型糖尿病、社会的・地理的に孤立している人、低炭水化物食を摂取している人などが挙げられました。また、前出のAIDによる治療中の人はCGMに付随する形にするのが理想的であり、低炭水化物食の場合は、スマートフォンや専用レシーバーでモニタリングすることが重要だと報告されました。実際の連続測定の結果も提示され、1型糖尿病や2型糖尿病でケトーシスを起こした経過が提示されていました。重要なのはケトーシスを早めに発見してケトアシドーシスの予防に繋げることです。わが国で実用段階になった場合は、ハイリスクの1型糖尿病で日常生活でのイベントとケトン体の経過をCKMで検討する必要があると思いました。

常に一歩以上進んでいるADAに参加して、様々な面で刺激を受けました。

|

|

糖尿病学会年次学術集会

に参加して

糖尿病・代謝内科学分野

講師

髙木 聡

日本小児・思春期糖尿病学会は、1995年に設立された小児・思春期糖尿病研究会を発祥とする学会です。本年第30回目の節目を迎えた今回は、7月21日に「医療の進歩を礎として全人的なケアを目指して」をテーマに、当科の三浦順之助准教授が会長を務めました。284名の参加者が日本教育会館(東京都千代田区)に集い、過去最多44演題が発表され、共催セミナーやシンポジウムも開催されました。その中でも特に印象に残ったものをご紹介します。

今回の特別講演は、「学校検尿における1型糖尿病早期発見の意義と海外における1型糖尿病スクリーニングの現状(日本大学医学部小児科学分野 鈴木潤一准教授)」、「1型糖尿病の細胞療法実現に向けたiPS細胞由来膵島の開発研究(京都大学iPS細胞研究所 未来生命科学開拓部門 豊田太郎講師)」の2題でした。鈴木先生からは、現在国内で行われている学校検尿が1型糖尿病の早期発見、治療開始につながるスクリーニングとして機能していること、海外ではさらに早く、糖代謝異常が顕在化する前に自己抗体の測定などで1型糖尿病を早期発見しようという取り組みが行われていることが紹介されました。豊田先生の講演は、iPS細胞由来の膵島細胞をヒトで使用できるようになるまで、細胞の純度や活動度や細胞量の担保など多くの困難な過程があり、なぜ長時間の時間を要したか理解できる講演で、実用化に向けた課題と、その克服に向けて精力的に取り組んでいることが解説されました。1型糖尿病の早期発見、そして根本的な治療という、どちらも1型糖尿病をもつ人・関わる人が希望を感じられるような講演でした。

今回は44演題と過去最多の演題登録がありましたが、小児科の医師や小児を専門とする医療機関のメディカルスタッフの発表が多かったことが特徴的でした。AID (automated insulin delivery)や連続グルコース測定(CGM)といった糖尿病をもつ成人の診療でなじみ深い内容も多い一方で、保育園や学校での受け入れについての課題、小児糖尿病サマーキャンプをテーマにした研究など、小児・思春期領域に特化した学会ならではの発表も多くありました。

今回は最大3会場での同時進行であったため、すべての発表を視聴することは叶いませんでしたが、糖尿病を持つ人の成長過程や学校をはじめとする周囲の環境など、様々な要因を考慮しながら、糖尿病を持つ人をサポートする医療者の工夫や努力が垣間見える発表が多く、質疑応答も活発でした。

今回の学術集会では、掲げられたテーマのとおり、最先端の「医療の進歩」から日常診療における「全人的なケア」まで、幅広く学ぶことができました。

総会・学術集会に参加して

糖尿病・代謝内科学分野

教授

中神 朋子

2025年7月5日、6日、茨城県つくば市で第57回日本動脈硬化学会総会・学術集会(会長:島野 仁教授(筑波大学 医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科)、梶波 康二教授(金沢医科大学医学部 循環器内科学))が開催されました。会場となったつくば市は、わが国の最先端技術の研究開発拠点です。最新の設備を備えつつ、緑にあふれ、自然光が差し込む空間やゆったりとしたレイアウトの国際会議場には、初代館長で1973年のノーベル物理学賞受賞者・江崎玲於奈博士の業績を称えるコーナーが設置されており印象的でした。

2015年の初版以降、2回目の改訂版となる「脳心血管病発症予防のための包括的リスク管理チャート2025年版」が発表されました。本チャートは脳心血管疾患の一次予防に関して、複数のリスク因子の包括的な管理手順を1つのフローチャートにまとめたものです。2025年版では、各疾患関連の最新の診療ガイドラインの内容が反映され、詳しい情報に素早くアクセスできるように各所にQRコードが掲載されるなど、使い勝手が向上しています。

(www.j-athero.org/chart2025/houkatsu_chart2025.pdf)

会期中、学会場ではLp(a)の無料測定が行われており、臨床現場での普及が推進されていました。Lp(a)は、LDLと特殊なアポ蛋白であるアポ蛋白(a)[apo(a)]からなるリポ蛋白で、LDLに含まれるアポ蛋白B(apoB)にapo(a)が結合した構造をしています。apo(a)はプラスミノーゲンに類似した構造で、プラスミノーゲンの作用に干渉して血栓形成を促進します。さらにLp(a)は酸化リン脂質を取り込みやすく、血管壁に集積しやすく動脈硬化の発症や進展に関与すると考えられています。最近のスタチンを用いた大規模RCTのメタ解析では、Lp(a)とLDL-Cは、どちらも動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)の独立した相加的な危険因子であり、スタチンでLDL-Cが大幅に低下してもLp(a)が高値の場合にはASCVDリスクが残存していました(Circuation,2025)。しかし現在使用可能な脂質低下薬はLp(a)を効果的に低下できないため、Lp(a)低下薬の開発が急ピッチで進み、近年、siRNA薬・オルパシラン(N Engl J Med,2022)とレポジシラン(N Engl J Med,2025)、アンチセンス医薬・ペリカルセン(JACC, 2022)、低分子化合物・経口ムバラプリン(JAMA, 2025)の第2相臨床試験でLp(a)値が80~90%以上低下したことが報告されました。2026年には、この中の3剤の第3相臨床試験が終了する見込みで、新薬の登場が現実味を帯びてきました。

本学会では、東京科学大学の研究者らが日本人の大規模コホートを解析し、日本人のLp(a)値は中央値20.88nmol/Lとする低値に偏った分布をしており、Lp(a) 25nmol/L以下を心血管イベント低リスク、25nmol/L超~75nmol/L以下を中等度リスク、75nmol/L超を高リスクとする「リスクの層別化」を提唱しました。この結果をもとに、学会のコンセンサスステートメントが発表される予定です。

糖尿病では、スタチンでLDL-C管理療法下、Lp(a)がプラークの不安定化に関連したという報告があります(Atherosclerosis,2022)。糖尿病の有無によらず、Lp(a)低下薬がASCVDの残余リスク解消への新たな一手となることを期待しています。

|

|

血糖・体重の関係

糖尿病・代謝内科学分野

非常勤講師

大屋 純子

糖尿病の治療において、健康的で規則的な食習慣が重要なのはいうまでもありませんが、長時間の仕事やシフト勤務などで食事時間に影響がでることが少なくありません。古いデータにはなりますが、2008年の国民健康・栄養調査では15歳以上の約12%、特に20-40代男性では30%前後が午後9時以降に夕食をとっていることが報告されています。これまで、2型糖尿病患者において、朝食を抜くと昼食後の血糖値のピークが上昇すること(セカンドミール現象)や、遅い夕食が血糖コントロール不良と関連していることが報告されています。 しかし1型糖尿病患者の食習慣の調査や、2型糖尿病患者の食習慣と血糖・体重管理に関する男女差についての報告はほとんどありませんでした。

糖尿病患者における不規則な食習慣として、朝食を抜く、夕食が遅い、食事時間が不規則であるといったことが挙げられます。私たちは当院通院中の1型および2型糖尿病患者の「朝食欠食」、「遅い夕食(21時以降)」、「不規則な食事時間(3食のうち1食以上で時間が一定しない)」が「規則的(前述3つがない)」な食習慣と比較し血糖・体重コントロールに与える影響を男女別に調査しました(Shimizu, Oya et al, J Diabetes Investig, 2025)。

当院通院中の1型または2型糖尿病患者4,421名を対象に質問票で食習慣を調査しました。食習慣の分布は、「朝食欠食」が2.1%、「遅い夕食」が7.8%、「不規則な食事時間」が7.4%でした。遅い夕食の割合は、1型糖尿病患者で2型糖尿病患者よりも有意に高くなっていました(12.2% vs 6.8%)。

1型糖尿病では男女ともに「不規則な食事時間」、女性で「遅い夕食」群でHbA1c が高値であり、いずれの食習慣でもBMIに有意差はありませんでした。2型糖尿病では男女ともに「遅い夕食」でHbA1cが高値であり、「朝食欠食」「遅い夕食」「不規則な食事時間」のほぼ全てでBMI高値でした(男性の「朝食欠食」を除く)。

血糖不良(HbA1c≥7.0%)のリスクは、「規則的」な食習慣と比べ1型糖尿病女性の「不規則な食事時間」で3.2倍、2型糖尿病男女の「遅い夕食」でそれぞれ1.7、2.2倍でした。肥満(BMI≥25 kg/m2)のリスクは「規則的」な食習慣と比べ、2型糖尿病男性の「不規則な食事時間」で1.6倍、2型糖尿病男女の「遅い夕食」でそれぞれ2.1、1.4倍でした。

本研究で朝食欠食と血糖コントロールに関連がみられなかったのは、朝食欠食の割合がこれまでの報告よりも少なかったことや、定期的に欠食することでセカンドミール現象がみられなくなる可能性があることが考えられました。遅い夕食は、長時間の空腹のため遊離脂肪酸が増加しインスリン抵抗性が高まることや、夜間の熱産生が低いことからエネルギー消費が減少することなどから血糖、体重管理不良につながると考えられます。不規則な食事時間は概日リズムがずれることによりインスリン分泌に影響を及ぼしたり、薬剤投与と食事のタイミングのミスマッチを起こしたりする可能性があります。1型と2型糖尿病の結果の相違には、外食などの食行動や食事に対する意識の違い、元々の肥満度の違いが影響していると考えられました。

不規則な食習慣が血糖や体重に悪影響を及ぼすことが、大規模なデータで示されました。様々な背景があり、食習慣を改善することが難しいことも多いですが、食事内容だけでなく行動にも意識を向けるよう留意したいものです。

|

|

児の出生時体重と関連する

臨床的因子について

糖尿病・代謝内科学分野

助教

神山 智子

母体の高血糖は児の過体重を引き起こし、Large for gestational age(LGA)児として出生することがあります。LGA児は肩甲難産や分娩損傷のリスクが高く、臨床的に問題となります。一方、わが国では低出生体重児が増加しているという別の問題も存在します。さらに、出生時体重が低い児や、反対に4000 gを超える児は、将来的に2型糖尿病を発症するリスクが高いことが報告されており(Pediatr Diabetes, 2008, Am J Epidemiol, 2007)、児の出生時体重を適正に保つことは、将来の健康を守るうえで非常に重要です。

児の出生時体重には、血糖以外にも母体の妊娠前の体格や妊娠中の体重増加量が関連することが海外から多く報告されています。そこで、我々は日本人糖尿病合併妊婦から出生した児の出生時体重と関連する母体の臨床的因子を明らかにすることを目的に研究を行いました(Suzuki et al, Diabetol Int, 2023)。本研究において、栄えある「日本糖尿病・妊娠学会 第4回(2024年度)若手奨励賞」を受賞いたしましたので、紹介させていただきます。

本研究では、2014年4月から2020年12月までに東京女子医科大学病院で管理・分娩を行った糖尿病合併妊婦204人(1型糖尿病135人、2型糖尿病69人)を対象としました。出生時体重の標準偏差(SD)スコア(児の在胎期間における標準的な体重からどれくらい離れているかを数値で表したもの。たとえば、標準体重よりも1標準偏差(SD)低い体重で生まれた場合は、「−1」となる)と関連する母体の臨床的因子を検討するため、病型、分娩時年齢、糖尿病罹病期間、妊娠前のやせ(BMI 18.5未満)、妊娠前の肥満(BMI 25以上)、喫煙歴、網膜症、腎症、妊娠後期の平均グリコアルブミン(glycated albumin : GA)、後期総コレステロール、後期中性脂肪、妊娠中の体重増加量、最大インスリン量を予測変数として重回帰分析を行いました。

全例を対象にした重回帰分析では、児の出生時体重SDスコアは、2型糖尿病で高く、また妊娠後期平均GA、後期中性脂肪、妊娠中体重増加量と正の相関を、妊娠前のやせがあると低値でした。糖尿病の病型別の検討では、1型糖尿病妊婦では出生時体重SDスコアと妊娠後期平均GA、後期中性脂肪、妊娠中体重増加量との間に正の相関を、妊娠前やせがあると低値でした。一方、2型糖尿病では、妊娠中体重増加量とのみ正の相関を認めました。

児の出生時体重は1型糖尿病よりも2型糖尿病に関連して高くなる傾向がみられました。また出生時体重に関連する因子は病型によって異なり、1型糖尿病妊婦では血糖管理と妊娠前のやせ、妊娠中体重増加量が関連しているのに対し、2型糖尿病妊婦では妊娠中体重増加量のみが関連していました。本研究の結果から、糖尿病合併妊娠においては血糖管理のみならず妊娠中の体重管理が重要であることが示唆されました。病型により関連する因子が異なることの要因のひとつとしては、1型糖尿病と2型糖尿病のインスリン抵抗性の違いが考えられます。実際、妊娠糖尿病妊婦やそのスクリーニング陽性者を対象とした研究では、インスリン抵抗性とLGA児との関連が報告されています(Am J Obstet Gynecol, 2022, Diabetes Care, 2016)。

2021年に日本産婦人科学会より「妊娠中の体重増加指導の目安」が新たに発表されましたが、この目安が耐糖能異常を合併する妊婦に適しているかどうかは現時点では明らかではありません。そのため現在、日本糖尿病・妊娠学会では「妊娠糖尿病の体重増加指導の目安」を策定中であり、その発表が待たれます。本研究の結果からも、糖尿病合併妊娠においては、血糖管理に加え、妊娠中の適切な体重管理が児の健康にとって極めて重要であることが示唆されました。

糖尿病・代謝内科学分野

教授

中神 朋子

2024(令和 6 年)年度は、本学における一連の不祥事に対して激震と変革の嵐が吹き荒れた1年でした。医学部長、当科基幹分野長・診療部長代行として東奔西走の中、Diabetes Newsの発行が遅滞したことを深くお詫びいたします。糖尿病医療を取り巻く環境は日進月歩ですが、今回はその中の一端をご紹介します。

まず、2023年9月に日本糖尿病学会と日本糖尿病協会が提示した「糖尿病」という病名の変更案が挙げられます。新たな名称として提案された「ダイアベティス」は、英語の "Diabetes" をカタカナ表記したものであり、1907年に「糖尿病」と統一されて以来の大きな転換となります。これは、病名に伴うスティグマの軽減を目的としており、今後実施される大規模なアンケート調査の結果を待ちたいと思います。

次に、大規模言語モデル(LLM)や生成AI、医療デジタルツインといった先端技術の導入による糖尿病診療の革新の可能性です。AIを活用することで、患者ごとに最適化された治療法の提案や、病状進行の予測が可能となり、より精密な医療の実現が期待されています。特に医療デジタルツインは、患者の体内状態を仮想空間上で再現し、治療シミュレーションを行うことで、治療効果の最大化に貢献する技術として関心を集めています。

また、日本人2型糖尿病患者を対象とした大規模臨床研究「J-DOIT3」、「J-DREAMS(電子カルテ情報活用型多施設症例データベース)」は、糖尿病治療の実態や課題を明らかにしており、「2型糖尿病治療アルゴリズム(第2報)」(糖尿病 2023)が提示され、わが国の病態や処方実態に即した治療戦略の構築が進められています。さらに、最新の死因調査では、2011~2020年における糖尿病患者の死因として、悪性新生物(がん)が最も多く(38.9%)、次いで感染症(17.0%)、血管障害(10.9%)が続いており、初期の調査では血管障害が最多でしたが、近年は悪性新生物が主な死因となっている点が特徴的です。特に、血管障害の中でも虚血性心疾患の割合が減少していることが注目されています(糖尿病 2024)。糖尿病患者の平均死亡時年齢は、男性74.4歳、女性77.3歳であり、一般人口と比べ、それぞれ7.2歳、10.4歳短命ですが、10年前の前回調査と比べると、男性で3.0歳、女性で2.2歳の延命が認められ、一般人口との寿命差は縮小傾向にあります(糖尿病 2024)。

最後に、1型糖尿病の発症抑制を目的とした免疫療法などの介入研究が、現在国内外で進行中ですが、次号以降に書面を割きたいと思います。

今回ご紹介した話題は、糖尿病患者の生活の質(QOL)の向上や、糖尿病関連疾患による死亡率の低下に直結する重要な知見です。今後も、先端技術の活用と臨床研究の成果を適切に診療現場へ還元し、患者一人ひとりに最適化された医療の実現を目指すことが求められます。

|

|

糖尿病・代謝内科学分野

講師

小林 浩子

肥満は単なる体重の増加にとどまらず、糖尿病や高血圧、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群など、さまざまな疾患のリスク因子であり、肥満症の治療目標は他の慢性疾患と同様、早期死亡の予防、健康寿命の延伸、QOL(生活の質)の維持・向上にあります。しかし、その達成には医学的アプローチに加え、社会的視点からの支援が不可欠であり、特に肥満にまつわるスティグマ(特定の属性に対して刻まれる負の烙印)の解消が喫緊の課題です。

肥満の発症には、遺伝的要因やホルモン・代謝の調節機構、成長や発達の影響、さらには貧困や教育水準といった社会経済的背景など、複雑な因子が関与しています。それにもかかわらず、従来の肥満治療は「食事を減らす」「運動をする」といった生活習慣の改善ばかりに焦点が当てられてきました。そのため、肥満のある人々は「自己管理ができない」「意志が弱い」「怠けている」といった否定的な社会的イメージと結び付けられることが多くなりました。このような偏見のために、肥満のある人たちは学校や職場、医療の場面などを含む日常の様々な場面で不公平な扱いや差別をうけやすいと指摘されています。また周囲から偏見を受け続けることで、本人が自分自身に対して否定的な態度や感情をもつようになり(スティグマの内在化)、自己肯定感の低下や抑うつ症状、社会的孤立を引き起こすこともあります。その結果、適切な医療やサポートを受けにくくなるおそれがあります。

こうしたなか、日本肥満学会(JASSO)は2018年、23の関連学会とともに「神戸宣言」を発表し、肥満に関する学術的・社会的な取り組みの推進を宣言しました。以降、JASSOは、肥満症の正しい理解と適切な治療の普及、さらにはスティグマの解消に向けた啓発活動を積極的に展開しています。国際的にも、2020年に発表されたコンセンサス声明では、肥満に対するスティグマが健康格差を助長し、精神的・身体的健康に深刻な影響を及ぼすことを指摘し、その対策をはじめています。今後も、JASSOをはじめとする学会や教育機関、公的機関との連携を通じて、スティグマへの啓発教育の充実、当事者の声を反映した政策づくり、精神的支援など社会全体での意識改革が求められています。また近年、効果的な薬物療法や減量手術など、科学的根拠に基づいた治療法が整備されつつあり、これらは社会における肥満に対する認識の転換を促す契機にもなっています。

【参考文献】

Nature Medicine 2020;26:485-97

Current Obesity Reports 2023;12:10-23

Endocrine Journal 2023; oi:10.1507/endocrj.EJ23-0593

新たな肥満症治療薬(ウゴービ®、ゼップバウンド®)の登場により、医学的管理が難しかった肥満症に対しても薬物療法による新たな可能性が拓かれつつあります。当院でも2023年11月25日策定の「肥満症治療薬の安全・適正使用に関するステートメント」およびPMDAによる「最適使用推進ガイドライン」に準拠し、糖尿病をもたない肥満症の方の診療を行っています。具体的には、当院通院開始後6か月間は2か月に1回以上の診察と栄養指導を受けていただきます。食事療法・運動療法を継続したうえで、通院開始6か月の時点で主治医が薬物治療の適応ありと判断した場合、処方を開始いたします。

【肥満症治療薬の適応要件】

*BMIが35以上であり、高血圧症・脂質異常症・2型糖尿病のいずれか1つ以上を有する方

*BMIが27〜35未満で、以下のいずれかに該当する方

① 高血圧症・脂質異常症・2型糖尿病のうち2つ以上を有する

② 上記3疾患のいずれか1つに加え、その他の肥満関連疾患(耐糖能障害、高尿酸血症・痛風、冠動脈疾患、脳梗塞・一過性脳虚血発作、非アルコール性脂肪性肝疾患、月経異常・女性不妊、閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群、変形性関節症などの運動器疾患、肥満関連腎疾患)を1つ以上有する。

|

|

アルブミン尿が重要??

糖尿病・代謝内科学分野

助教

森 友実

糖尿病・代謝内科学分野

講師

花井 豪

尿アルブミンおよびeGFRは糖尿病性腎症の病期決定に必要な情報であり、さらに末期腎不全発症の予測因子となることが知られています。また、腎症に対する治療効果の判定にも有用であり、腎症病期決定後も尿アルブミン、eGFRを定期的に測定することが極めて重要です。

これまでの疫学調査において、糖尿病患者では一般集団と異なり、eGFRに比し尿アルブミンが腎予後に強く影響することが報告されています。本稿ではまず、既存のエビデンスをまとめ、さらに、なぜ一般集団と糖尿病患者でこのような違いがあるかについて考察したいと思います。

130万人以上を対象としたメタ解析において、 eGFR 45-60 mL/min/1.73m2と軽度腎機能低下を有する正常アルブミン尿群とeGFR 60 mL/min/1.73m2以上と腎機能が保持されている微量アルブミン尿群の末期腎不全に至るリスクは同等でした (Kidney Int 2011;80:17-28)。このことは、一般集団においては、腎予後に対する尿アルブミンとeGFRの影響は同等であることを示しており、KDIGO (Kidney Disease:Improving Global Outcome) のヒートマップにおいて、上記2群はいずれもyellow (moderately increased risk) となっています。

一方、当科の成人2型糖尿病患者8,320名を対象とした後ろ向き観察研究 (アウトカム: eGFR半減または腎代替療法開始) では、アルブミン尿のみ有する群のハザード比は、eGFR低下のみを有する群と比較し、2.9倍高値でした (Yamamoto Y, et al. Diabetologia 2022;65:234-245)。他の大規模コホート研究でも、概ね同様の結果が報告されています (Diabetes Care 2020;43:1102-1110,Am J Kidney Dis 2022;80:196-206)。

次に,尿アルブミンとeGFRの影響が一般集団と糖尿病患者で異なる原因について考えていきます。最近、腎生検で診断された"非糖尿病性腎症を有する糖尿病患者"と比較し、腎生検で診断された"典型的な糖尿病性腎症患者"の腎予後は不良であるという興味深い結果が、本邦から報告されました (Nephrol Dial Transplant 2023;38:384-395)。

糖尿病性腎症の典型的な自然歴として、アルブミン尿の出現がGFR低下に先行します。したがって、糖尿病患者の腎予後に対し、尿アルブミンそのものがより強く影響するのではなく、アルブミン尿が先行し、腎予後不良である"典型的な糖尿病性腎症"であることが影響しているのかもしれません。

そこで我々は、糖尿病性腎症の臨床診断に有用である、網膜症のデータを有する6,759名の2型糖尿病患者を対象とした後ろ向き観察研究を行いました (アウトカム: eGFR半減あるいは腎代替療法開始)。その結果、アルブミン尿・網膜症のいずれもない腎機能のみ低下した患者群を対照とした場合、アルブミン尿に加え網膜症を有する (※腎機能は正常)、すなわち"典型的な糖尿病性腎症"と考えられる群のハザード比は3.31 (p< 0.001) と有意に高値でしたが、アルブミン尿を認めても網膜症のない群 (※腎機能は正常) のハザード比は1.48 (p= 0.106) と有意差を認めませんでした (Mori T, et al. Clin Exp Nephrol 2025;29:607-615)。

糖尿病患者でも、一般集団同様、腎予後に対する尿アルブミン、eGFRの影響は同等であり、腎予後予測および治療効果の判定を行ううえで、尿アルブミン、eGFR両者の定期的な測定・評価が必要です。さらに、"典型的な糖尿病性腎症"を診断することが、腎予後の観点からも重要と考えられます。

(Insulin icodec)の

有効性と安全性

糖尿病・代謝内科学分野

助教

望月 翔太

糖尿病・代謝内科学分野

准教授

三浦 順之助

1921年にインスリンが発見されて今年で103 年経ちますが、この間に様々なインスリン製剤が開発されてきました。本稿ではこれまでのインスリンで作用時間が最も長い週1回投与の基礎インスリン製剤イコデク(以下イコデク)の有効性と安全性について、イコデクの第 3 相試.験.プログラムである ONWARDS 試験の結果に基づき述べたいと思います。ONWARDS 試験は1 型糖尿病または2 型糖尿病の成人患者 4,000 例以上を対象とした6つのグローバル試験です。

インスリン投与歴のない2型糖尿病患者492人を対象とした臨床試験(ONWARDS 1)では、イコデク群とインスリングラルギンU100(以下グラルギン )群を 1:1 に無作為に割り付け、52 週のHbA1c値を比較しました。イコデク群は8.50%から6.93%、グラルギン群は8.44%から7.12%に減少し、イコデクの非劣性(p<0.001)および優越性(p=0.02)が確認されました。48 週~52 週の血糖値の目標範囲内(70~180mg/dL)の時間は、イコデク群 71.9 %、グラルギン群 66.9%でありイコデク群で有意に高値でした(p<0.001)。52週のレベル2(臨床的に重要)またはレベル 3(重度)の低血糖の割合はイコデク群で0.30件/人年、グラルギン群で0.16件/人年(推定発生率比 1.64;95%CI 0.98~2.75)であり、両群で同程度と報告されました(N Engl J Med 389: 297-308, 2023)。(以下デグルデク)1日 1回投与+プラセボ週 1回投与群( デグルデク群)に、1:1で無作為に割り付け、26 週後のHbA1c 値を比較しました。イコデク群でベースラインの8.6 % から7.0 % に、デグルデク群では 8.5%から7.2%まで低下し、イコデク群のデグルデク群に対する非劣性が示されました。レベル 2 と 3を合わせた低血糖の発生率は、26週まではイコデク群で有意に高値(0.35件vs.0.12件、p=0.01)でしたが、31 週では有意差は認めませんでした(0.31 件vs.0.15 件同順 、 p=0.11)(JAMA 330:228-237, 2023)。

最後に1型糖尿病患者を対象とした『ONWARDS 6』では、日本を含む 12カ国 99施設の 582人がイコデク群(n=290)とデグルデク群(n=292)に無作為に割り付けられました。26 週後のHbA1cのベースラインからの 推定平均変化率はそれぞれ-0.47%、-0.51%で、イコデ クのデグルデクに対する非劣性が確認されました。しかし、レベル2または 3の低血糖の発生率はイコデク群で有意に高値でした(イコデク群:19.9%、デグルデク群:10.4%、p<0.0001 )( Lancet 402:1636-1647,2023)。

以上の結果から、イコデクの血糖改善効果は1型・2型糖尿病患者ともに従来の基礎インスリンと比較し非劣性もしくは優越性を示しました。一方で1型糖尿病患者への投与では低血糖が増加する可能性も確認されました。近年高齢化が進み、糖尿病をもつ高齢者のインスリン注射手技の取得、打ち忘れや打ち間違い、低血糖への対応などが問題となっています。イコデクの登場により、介護の現場では週 1 回の訪問看護の際に看護師に注射してもらう、または家族も週 1 回であれば注射できるというケースもあり、インスリン療法の選択の幅がひろがってきました。ただし、シックデイで食事摂取量が減った場合の低血糖対策は必要です。イコデクの使用にあたっては、患者背景含めリスクとベネフィットを十分検討したうえで使用することが大切です。

|

|

GLP-1受容体作動薬

の使い方:

SGLT2阻害薬との比較

糖尿病・代謝内科学分野

助教

山本 唯

糖尿病・代謝内科学分野

講師

花井 豪

現在本邦では、Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP)/ Glucagon Like Peptide-1 (GLP-1) 受容体作動薬であるチルゼパチドを含む注射薬 7剤、経口薬1剤、計8種類のGLP-1受容体作動薬 (GLP-1RA)が使用可能となっています。LEADER trialをはじめとした、これまでの大規模ランダム化比較試験 (RCT) において、GLP-1RAの心血管病発症抑制効果が明らかにされています (Diabetes Care 2024 ; 47 (Suppl.1):S179-S218)。これを踏まえ、日本糖尿病学会からのコンセンサスステートメント「2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム」では、心血管疾患を合併した2型糖尿病患者において、sodium glucose co-transporter 2 阻害薬 ( SGLT2i ) に次いで、GLP-1RAが推奨されています ( 糖尿病 2022 ; 65:419-34)。本稿では、最近BMJ誌に掲載された RCTのシステマティックレビューおよびメタ解析 (BMJ 2023;382:e074068) を中心に、GLP-1RAの心血管病発症抑制効果について、さらにはSGLT2iとの比較について考えてみたいと思います。

上述のBMJ 論文は、GLP-1RA 、SGLT2i 、その他の糖尿病治療薬、非ステロイド型ミネ ラルコルチコイド受容体拮抗薬の効果を検証し、24週以上の追跡期間を有する816のRCT 、計471,038 名の2 型糖尿病患者を対象としています。なお、この論文では、network meta- analysis という手法が用いられ、直接的な薬剤間比較に加え、間接的な薬剤間比較を可能にしています。また、チルゼパチドは、その他のGLP-1RAと分けて解析が行われています。

このメタ解析において、GLP-1RAは、標準治療 (対照群) に比し、大規模RCTの主要評価項目3-point MACEの3つの構成因子である、心血管死、非致死性心筋梗塞、 非致死性脳卒中の発症をいずれも10~15% 程度有意に抑制していました。さらに、心不全による入院、末期腎不全の発症も同程度抑制していました (B M J 2023;382:e074068)。他のメタ解析でも、概ね同様の結果が報告されています ( Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:653-62、 J Clin Endocrinol Metab 2023;108:1806-12)。

では、SGLT2i についてはどうでしょうか。 SGLT2i もGLP-1RAと同様、心血管死、非致死性心筋梗塞の発症リスクを 10~15 % 程度有意に低下させていました。心不全による入院および末期腎不全発症に関しては、30~35 % そのリスクを軽減していました。一方、非致死性脳卒中の発症については、オッズ比 0.99 ( 95 % 信頼区間 0.88-1.11) と、脳卒中発症抑制効果は認めませんでした (BMJ 2023;382:e074068)。脳卒中に関しては、別のメタ解析でも同様の結果が報告されており(J Clin Endocrinol Metab 2023;108:2134-40 Cardiovasc Diabetol 2023;22:57 ) 、現状では、「 SGLT2iに脳卒中発症抑制効果はない」と言わざるを得ません。

GLP-1RAの脳卒中発症抑制効果は、SGLT2i にない特徴であり、脳卒中治療ガイドライン 2021〔改訂2023〕(編集:日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会)でもその旨が記載されています。一方、SGLT2iは、その強い心・腎不全発症抑制効果から、少なくとも心疾患や腎症を有する糖尿病患者さんでは、GLP-1RAより先んじて使用されるべきかもしれません。

我々糖尿病医は、心血管病発症予防効果と一括りにするのではなく、個々の患者さんの病態にあわせたadditional benefit を考慮し、GLP-1RA 、 SGLT2iを選択していく必要があると思われます。

|

| |||||||

糖尿病・代謝内科学分野

教授・基幹分野長

馬場園哲也

日本糖尿病学会、日本腎臓学会、日本透析医学会および日本病態栄養学会の代表者からなる糖尿病性腎症合同委員会は、2014年に発表された糖尿病性腎症病期分類の一部を改訂しました。私は新しい病期分類の策定に関与しましたので紹介したいと思います。なお詳細は、各学会誌に掲載された委員会報告1-4)を参照してください。

今回の改定に至った理由の1つとして、1991年にわが国で初めて策定された腎症病期分類から2014年分類まで、一貫して用いられてきた「腎症前期」および「早期腎症期」という病期名の変更が必要と考えられたからです。「腎症前期」は腎症の合併がない時期と解釈あるいは誤解される場合が多かったこと、また早期腎症期は腎症が軽症の時期と認識され、必ずしも早期治療に結つかないことが懸念されました。

このことから新分類では、「第1期(腎症前期を「正常アルブミン尿期(第1期)」、「第2期(早期腎症期)」を「微量アルブミン尿期(第2期)」、「第3期(顕性腎症期)」を「顕性アルブミン尿期(第3期)」、「第4期(腎不全期)を「GFR高度低下・末期腎不全期(第4期)」、「第5期(透析療法期)」を「腎代替療法期(第5期)」へ、各病期名を変更しました。

さらに今回の改定に際して議論になったのは、第1、2、3期と第4期を区分する推算糸球体濾過量(eGFR)のカットオフ値である30mL/分/1.73m2を変更するかどうかという点でした。CKD重症度分類では、CKDの定義の1つがeGFR60未満とされています。糖尿病性腎症もCKDであることから齟齬が生じるのではないかという意見がありました。

この点に関しては、現時点でeGFRによる定義変更の必要性を示唆する新たなエビデンスが発出されていないことや、eGFRのカットオフ値を引き上げることにより、特に高齢者の腎症有病率を著しく増加させること、またそのことが社会的なスティグマに繋がる可能性を考慮しました。今回の改定では、「正常アルブミン尿期(第1期)」はアルブミン尿が正常でeGFR 30以上のみで定義し、糖尿病性腎症あるいは他のCKDの存在を否定している訳ではありません。アルブミン尿が正常であってもeGFRが60未満の糖尿病患者では、糖尿病性腎症以外のCKDの鑑別が必要であることを明記しました。

この分類はわが国独自のものです。今後わが国からのエビデンスの蓄積を期待したいと思います。

1) 糖尿病2023; 66(11): 797-805

2) 日腎会誌2023; 65(7): 847-856

3) 透析会誌2023; 56(11): 393-400

4) 日病態栄会誌2023; 26: 195-202

|

|

糖尿病・代謝内科学分野 講師

大屋純子

平成元年国民健康・栄養調査報告によると、40~50歳台男性の約4割がBMI 25.kg/m2以上、約1割がBMI 30kg/m2以上であり、減量により肥満に伴う健康障害の改善、生活の質の維持・向上を目指すことが求められます。

日本肥満学会は2006年より肥満症診療ガイドラインを発表し、2016年に改定しています。その後、肥満症に対する国内外の知見が増えたことや、高度肥満症への外科療法が保険収載され、その有用性が検証されていることなどから、2022年に6年ぶりの改訂が行われました。

改定の大きなポイントとして、「高度肥満症」、「小児の肥満と肥満症」、「高齢者の肥満と肥満症」、および「肥満症治療薬の適応および評価基準」の4章が追加となっています。また、前版では巻頭図表であった主要図表が解説付きで第1章として独立しており、まずこの章を一読することで全体像を理解することができるようになりました。また、肥満者に対する社会的・個人的スティグマ(オベシティスティグマ)解消への提言も記載されています。

BMI 35kg/m2以上の肥満を高度肥満、さらに健康障害または内臓脂肪蓄積がある場合を高度肥満症と定義します。高度肥満症では多くの方が心理社会的な問題を有し、オベシティスティグマが医療者にも蔓延し治療の発展を妨げていることが懸念されています。一方で内科的治療に抵抗性であることが多く、外科治療も検討されます。

2014年に保険収載された腹腔鏡下スリーブ状胃切除術は、2022年の診療報酬改定でBMI 32~34.9kg/m2でも、糖尿病・高血圧・脂質異常症・睡眠時無呼吸症候群のうち2つ以上を合併する場合に適応となりました。BMI 32kg/m2以上の2型糖尿病で、6か月以上の内科治療でも体重減少や血糖コントロール改善がみられない場合には外科治療の検討が提案されています。手術を検討する際には、術前後のメンタルヘルス専門職による心理的ケア・サポートが重要です。

高齢者では、身長が短縮するためにBMIが実際より高値になる場合があることや、筋肉量減少によるサルコペニア肥満が存在することに注意が必要です。減量は肥満による変形性膝・股関節症が改善しQOL改善に寄与する一方で、減量に伴う骨格筋量の減少によるフレイルや関連する死亡リスク上昇が危惧されます。そのため、減量の必要性を十分に検討する必要があります。65歳以上ではフレイル予防および健康障害の発症予防の両者に配慮し、目標BMIは22~25kg/m2とされています。

11章に追加された「肥満症治療薬の適応および評価基準」では、有効な薬剤を適切に届けるための臨床開発目標が示され、必ずしも今後発売される肥満症治療薬使用を推奨するものではない、とされています。

本ガイドラインの中で、薬物治療としては、糖尿病に適応のあるGLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬、またマジンドールについての記載があります。2023年2月に内臓脂肪減少のOTC医薬品(肥満症は適応外)として承認されたオルリスタットや、3月に肥満症の適応を承認されたセマグルチドなど新しい薬剤については今後のエビデンスの蓄積が期待されます。

|

|

-DIACET研究より-

糖尿病・代謝内科学分野 講師

小林浩子

小児・思春期は肉体的・精神的・社会的な発達段階の途中であり、この年代で慢性疾患を発症すると、病を抱えた自分という存在をどのように捉えていくのかで悩み、心理社会的な問題を抱えやすいことが知られています。1型糖尿病の発症ピークは乳幼児期と思春期ですが、その年代の1型糖尿病患児は同年代の児と比較して、うつの頻度が高いと報告されています。

一方、成人においても1型糖尿病のある方は、ない方に比べて2.4~3.8倍うつが多いとの報告があります。東京女子医科大学糖尿病・代謝内科に通院中の7,000人以上の方にご協力いただいたDIACET2012研究では、1型糖尿病の方のうち、14.5%で中等度以上のうつ状態を呈していました(石澤ら 東女医誌:87, 2017)。

1型糖尿病とうつの合併について、発症年齢による影響を調べた報告はなく、わたしたちは発症年齢別にうつ状態の併発頻度を調査し、合併症との関連を検討しました(Takaike et al. J Diabetes Investig. 13:9, 2022)。

前述したDIACET2012では自己記入式質問票による調査を行っていますが、その中でPatient Health Questionnaire(PHQ‒9)という、うつ状態を評価する質問項目を含んでいます。PHQ‒9の総合得点(0~27点)から、中等度以上のうつ状態(10点以上)を呈した方の頻度を調査しました。対象は40歳以下で1型糖尿病を発症した1,279名(女性68%)で、調査時年齢.40±13(平均±標準偏差)歳、罹病期間.21±11年、HbA1c 7.8±1.2%でした。中等度以上のうつ併発頻度は発症時年齢12歳以下(413名)で21%、13~19歳(259名)で18%、20~40歳(607名)で13%であり、発症時年齢が低いほど有意に高率でした(p<0.05、Cochran-Armitage検定)。また19歳以下で発症した方のうち、うつ症状を認めた131名では、症状がなかった541名と比較しHbA1cが有意に高く(8.6±1.8% vs 7.6±1.0%, p<0.001)網膜症が多く(52% vs 32%, p<0.001)、神経障害による自覚症状が多く認められました(41% vs 15%, p<0.001)。ロジスティック回帰分析ではうつに対して無自覚低血糖の既往が有意に関連しました(オッズ比1.7、95%信頼区間 1.04-2.79,p<0.05)。

今回の研究の対象者は1型糖尿病の平均罹病期間が20年以上であり、1990年前後に発症した方々を対象としています。超速効型・持効型インスリン、カーボカウント、CGMがなかった時代に発症しており、近年に発症した小児・思春期1型糖尿病の方と比較し、治療の負担が大きかった可能性があります。このような糖尿病治療の進歩がうつ症状に対してどのように影響するかについて、今後明らかにする必要があります。

糖尿病にうつを併発すると、糖尿病治療への意欲が低下し、血糖管理が困難となるために、急性・慢性合併症の出現・進展のリスクが高くなります。一方慢性合併症への不安や合併症によっておこる身体機能の制限が、うつ病の要因や増悪因子となることが指摘されています。このように、うつと糖尿病は双方向性に関連することから、このような悪循環に陥らないことが重要です。

若年で1型糖尿病を発症すると、その後の長い人生をずっと病と共にすごすこととなります。成人診療科の医療者は、小児・思春期に発症した方が1型糖尿病との付き合い方に慣れていると思わずに、小児科から移行後も必要に応じてうつのスクリーニングを行い、心のケアを行うことが重要です。うつを早期に発見して介入・治療を行うことが、糖尿病の予後を改善することにもつながります。

|

| |||||||

開催しました

糖尿病・代謝内科学分野

教授・基幹分野長

馬場園哲也

ご報告が大変遅くなりましたが、2023年2月17日から18日までの2日間、第57回糖尿病学の進歩のお世話をさせていただきました。コロナ禍のため、第54回から昨年の第56回まではWEB開催が続きましたが、今回は東京国際フォーラムでの現地開催に、WEB配信を併用したハイブリッド開催でした。全国の新型コロナウイルス感染者数がなお増減を繰り返しているなか、準備段階でどのような開催形態が可能かを模索しておりましたが、2022年5月の日本糖尿病学会年次学術集会を神戸大学の小川渉先生がハイブリッドで無事開催されたこともあって、「進歩」もハイブリッドで行うこととしました。

時期的には新型コロナウイルスのオミクロン株による第8波の流行が急激に収まりつつあり、2日間とも天候に恵まれ、また世話人の日頃の行いが良いこともあって、五千名を超える方々にご参加いただきました。多くの先生方に、素晴らしい会であったとほめていただきました。日本糖尿病学会が誇るそれぞれの領域のエキスパートの先生が素晴らしいご講演をいただいた結果です。このことを「進歩」の閉会式で申し上げましたが、予想どおり、閉会式はほとんど身内だけの参加であったため、この紙面でお礼を申し上げます。幸い現時点では、「進歩」開催後全国の糖尿病専門医療施設でクラスターが発生している様子はないことから、世話人として安堵しております。

この3年間、多くの学会や研究会がリモートで開催されてきました。リモート開催の利点として、遠方に出張しなくても自宅で横になりながら気軽に視聴できること、チャットなどを利用して気軽に質問ができること、オンタイムで視聴できなくても自分の都合に合わせてオンデマンド視聴が可能なこと、また私学の教授としては、学会に参加する医局員の出張旅費を節約できること、などでしょうか。特に通常診療の都合で平日に開催される学会に参加できない先生方やメディカルスタッフから、開催後しばらくオンデマンドで視聴できて良かったとのご意見をいただきました。そのような利点があるにもかかわらず、やはり対面で、会場の雰囲気を読みながら、そして相手の顔色を窺いながらの質疑応答は、とてもリモートでは困難です。セッションが終了後、会場の外で演者に直接細かいことを質問することや、同窓の先生と旧交を温めるなど、顔を合わせることも大切であると実感しました。

今後withコロナにおけるニューノーマルな学会開催形態を模索する必要がありますが、当面は現地開催を中心に、リモートで補う開催形態が望ましいと思いました。2024年2月の第58回糖尿病学の進歩(世話人 近畿大学池上博司教授)の成功を祈念しております。

|

|

透析導入率が低下している

糖尿病・代謝内科学分野 助教

吉田 直史

近年、多くの国で腎代替療法を必要とする末期腎不全の発症率が安定または減少していますが、日本では人口の高齢化、糖尿病や高血圧などの併存疾患の増加や透析前患者の生存率の向上により、近い将来末期腎不全患者の増加が予測されます。そのため、腎代替療法を必要とする末期腎不全の負担を軽減する効果的な戦略が必要です。

日本透析医学会の登録データを用いた以前の研究では、1983年から2000年にかけて、糖尿病性腎症の透析導入患者が急速に上昇したことが報告されていますが、最近の原発性腎臓疾患別の動向については不明です。そこで日本における原発性腎疾患別の腎代替療法発症率の最近の傾向について調査されました(Nephrology. 2023;28:119‒129)。

この研究では、日本透析医学会腎臓データ登録および国勢調査のデータを用いて2006年から2020年までの日本人における腎代替療法の発生率の推移が評価されました。腎代替療法を必要とする末期腎不全の年間発生率は成人の腎代替療法患者数を国勢調査による年齢・性別ごとの住民推定人口で割ったものとして計算し、人口100万人当たり(ppm)または年齢別人口100万人当たり(pmarp)で表しました。発生率は20歳以上39歳以下、40歳以上59歳以下、60歳以上74歳以下、75歳以上84歳以下、85歳以上の年齢帯を用いた直接法により世界標準人口(WHO2000-2005)に年齢調整しました。

糖尿病性腎症による腎代替療法患者数は、男性では15%(2006年の10,190人から2020年の11,700人)、女性では16%(2006年の4,760人から2020年の3,990人)減少しました。

年齢標準化腎代替療法発生率の推移は、原発性腎臓病の種類によって異なり、糖尿病性腎症による腎代替療法の発生率では、男性で5%(148.6ppmから140.8ppm:平均年間変化率 -0.6 95%信頼区間-0.9 - -0.3)、女性で34%(57.8ppmから38.3ppm:平均年間変化率 -2.8 95%信頼区間-3.1 - -2.6)と有意に低下しています。また、糖尿病性腎症における年齢別の腎代替療法の発生率は、男性の85歳以上(年間平均変化率2.7 95%信頼区間2.0- 3.3)を除いて、男女ともにすべての年齢層において低下または横ばいとなりました。糖尿病性腎症による透析導入率が低下した理由として、2つの要因が考えられます。第一に一般人口における2型糖尿病の有病率の増加が抑えられ始めたこと、第二に糖尿病性腎症の進行を抑制する治療戦略の進歩があげられます。具体的には、2型糖尿病または糖尿病予備軍の有病率は、2000年代前半までは有意に増加していました。しかし、その後2010年代にかけては男女とも有病率の増加は認めておりません。一方、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬や最近のナトリウム・グルコース共輸送体2(SGLT2)阻害薬およびミネラルコルチコイド受容体拮抗薬などによる糖尿病性腎症の治療薬の進歩が、腎臓の進行を遅らせることにより、末期腎不全の進行遅延や透析導入予防に貢献したものと考えられます。

糖尿病予備軍を含む.2型糖尿病の有病率の増加が抑えられるようになったことに加え、こうした腎保護薬の単剤あるいは複数の薬剤を組み合わせた治療が、今後の医療現場で広がる可能性があり、本邦での糖尿病性腎症における透析導入率がさらに低下することが期待されます。

|

|

対策- 中止されたPROMINENT試験を

どのように評価するか」

教授

中神 朋子

過去に行われたフィブラート製剤の大規模臨床研究ACCORD LIPID、FIELD試験のサブ解析結果において、高トリグリセリド(TG)かつ低HDL-コレステロール(HDL-C)血症の2型糖尿病患者において心血管イベントが低下していたことから改めてプライマリーエンドポイントで再検証するべく立案された試験がPROMINENT試験です。Clinical Questionである「脂質低下療法としてゴールデンスタンダードであるスタチンによりLDL-Cを低下させた上で、残存リスクとしてのTGを低下させることがイベント減少に寄与するか?」という疑問を検証することを目的に実施された多国籍二重盲検無作為対照試験です。

軽度から中等度の高TG血症(200~499mg/dL)および低HDL-C血症(<40mg/dL)を合併した2型糖尿病患者に、ペマフィブラート(0.2mg錠を1日2回)またはそれにプラセボを投与し、心血管複合イベント(非致死性心筋梗塞、虚血性脳卒中、冠動脈血行再建術、または心血管系の原因による死亡)を主要エンドポイントとしました。しかし、予定イベント発症率が75%に到達した時点で中間解析を行ったところ、このままイベント到達率を100%まで追跡してもプラセボと有意差は得られないと判断されたため、途中で試験が中断されました。後日、結果が公表され、主要エンドポイントにおけるカプランマイヤー曲線はプラセボと同等で、スタチン治療下でのTG低下療法の意義は残念ながら示されませんでした(N.Engl J Med 2022)。

では、なぜこのような試験結果になったのか、本当にTG低下療法が意味がないものなのかを考える必要があります。まず、今回のPROMINENT試験では、TG到達の平均値が189mg/dLとガイドラインの目標値に到達していませんでした。わが国のガイドラインではTGの管理目標値は、空腹時TGで150mg/dL、随時TGで175mg/dLであり、欧米のガイドラインと同一基準です。この値は大規模な疫学調査に基づいており、TG値と心血管イベント発症リスクの関係から定められていました。また、TG変化率は-26.2%であり、わが国で行われた治験時の成績よりも効果が低く、期待されたTG低下率が得られなかったためと考えられました。もし、ガイドラインに定められた管理目標値まで低下させることができていればイベント抑制効果が示された可能性はあったのかもしれません。

次に、今回の対象患者の肥満度(BMI)の高さです。平均は32kg/m2で、私たちが日常診療で接する患者層とは異なる印象を受けます。さらに、PROMINENTの背景となったACCORD LIPID及びFIELDが実施された時代は、現在のような高強度スタチンが全例で積極的に処方されていませんでした。本試験では高強度スタチンが投与されたうえでTG低下療法が行われました。処方されていたスタチンの強度、その処方率(70%)は過去の試験とは異なります。高強度のスタチンが投与されると血中のsd LDLがすでに低値である可能性があり、ペマフィブラートによるTG低下に伴うsd LDLの低下作用が得られにくかったのではないかと推測されます。しかし、PROMINENT試験の対象患者に処方されている高強度スタチンの用量は日本では処方不可能の用量であり、わが国の2型糖尿病患者の脂質管理の状況にそのまま当てはめることはできないのではないかと思います。

現況のわが国の日常診療におけるLDL-C管理下において、TG低下療法がどのようにイベントに影響するかについては、残された検証課題といえるでしょう。

|

| |||||||

開催いたします

馬場園哲也

コロナ禍においても糖尿病学はなお進歩しています。ハイブリッド開催という制約はありますが、本会の開催が、今後の糖尿病学の発展に繋がり、また先生方の日常診療のお役に立てることを祈念しております。多くの皆様のご参加と活発な議論をよろしくお願い申し上げます。

|

|

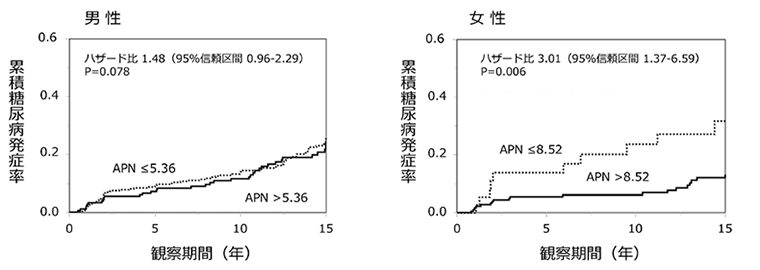

15年間の追跡調査

八千代医療センター

糖尿病・内分泌代謝内科

吉本 芽生

八千代医療センター

糖尿病・内分泌代謝内科

(国保旭中央病院

予防医学研究センター)

橋本 尚武

|

|

スクリーニング

糖尿病・代謝内科学分野 准教授

三浦 順之助

Diabetes-2023におけるrecommendation

日本人でも肥満や家族歴などの危険因子は欧米と同様ですが、元々欧米よりBMIが低いことや、非肥満の2型糖尿病が多いいことから、肥満度については日本人独自の基準で判断する必要があります。また、日本では学校検尿による尿糖スクリーニングで指摘された時は、初診時には正常であってもその後定期的に検査を継続し発症を見逃さず早期に介入できるよう、家族を含めて危険因子や生活習慣の修正などにつき理解を促しておくことが大切です。

|

| |||||||

-日本糖尿病学会コンセンサスステートメント-

馬場園哲也

このたび日本糖尿病学会のコンセンサスステートメントとして、2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムが発表されましたので紹介します(糖尿病65:419-434, 2022)。

Step1で、本文中には肥満症例における候補としてビグアナイド薬、SGLT2阻害薬、チアゾリジン薬、 GLP-1受容体作動薬およびイメグリミンが良い適応と記載されていますが、アルゴリズムではDPP-4阻害薬とα-グルコシダーゼ.阻害薬が併記され、グリニド薬とスルホニル尿素薬が除かれています。

Step2「安全性への配慮」では、低血糖リスクが高い症例、腎機能障害例、心不全合併例において避けるべき薬剤が記載されています。

Step3「Additional benefitsを考慮すべき併存疾患」として、最近のエビデンスに基づき慢性腎臓病、特に顕性腎症、心不全、さらには心血管疾患におけるSGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬の有用性が示され最後のStep4「考慮すべき患者背景」として、服薬遵守率と医療費があげられています。詳細は原著をご参照ください。

|

|

ハイブリッドクローズドループシステム

糖尿病・代謝内科学分野 助教

髙木 聡

2014年12月にインスリンポンプ単体ではなく、連続皮下ブドウ糖濃度測定(continuous glucose monitoring:CGM)を同期させて稼働させるSAP(sensor-augmented pump)という機器が使用可能となりました。このポンプには高血糖や低血糖時にアラートを出す機能が付帯しています。私たちは最近、頻回注射法やインスリンポンプ単体使用の1型糖尿病患者さんがSAPを開始することで、HbA1cが低下し治療満足度が向上することを明らかにしました(Diabetol Int 13:280-287, 2022)。

2018年3月には、CGMで低グルコースを検出した場合や、近いうちに低グルコースになることが予想される場合インスリン注入を自動的に停止し、低血糖を回避するpredictive low-glucose management(PLGM)という機能が付いたインスリンポンプの使用が開始されました。

海外ではいくつかのHCL製品が使用されていますが、国内で使用可能なのは日本メドトロニック株式会社製ミニメド770Gシステム®です(図)。

一方で、HCLを使用するうえで注意しなければならない点がいくつかあります。まず、オートモードは高血糖が長時間持続する場合などいくつかの状況で停止し、マニュアルモードに戻ることがあります。また、食前のボーラスインスリンはオートモードボーラスという機能を使用しなければなりません。この機能を使用する場合は、カーボカウントが必要となります。ほかに、指先穿刺による血糖測定が1日数回以上必要であること、医療費が頻回注射法より高額になること、さらにインスリンポンプ全般に共通する点として、カニューレの抜けなどによるインスリン注入不足で高血糖になる恐れがあることなどにも留意する必要があります。

インスリン治療中で血糖コントロールに難渋している患者さんの中で、インスリンポンプ療法に興味を持たれている方には、HCLの導入を検討する価値があると思います。

|

|

糖尿病・代謝内科学分野 助教

長谷川 夕希子

糖尿病・代謝内科学分野 教授

中神 朋子

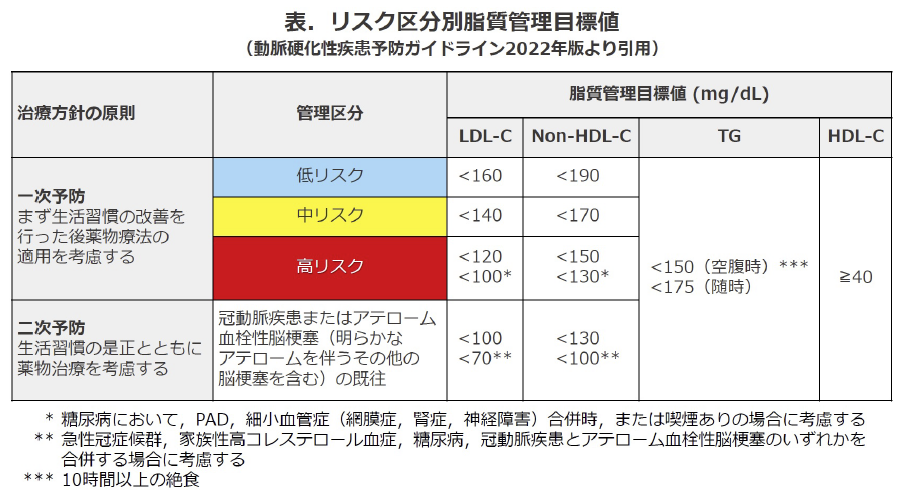

今回の改訂では,糖尿病患者のより厳格な脂質管理が提唱されています。なお糖尿病患者の管理目標値を一律とするのではなく、リスクの程度に応じた血清脂質管理とする必要があるといえるでしょう。

|

| |||||||

馬場園哲也

今回は、これまで糖尿病薬の処方がどのように移り変わってきたか、今後どのように糖尿病薬を選択したらよいかについて、お話ししたいと思います。

最近の糖尿病薬に関するエビデンスとわが国における処方実態を背景に、日本糖尿病学会から年内にコンセンサスステートメントとして薬物治療アルゴリズムが発表される予定です。実地医科の先生方にわかりやすいツールとなることが期待されます。

|

|

増田美央

こういった身体活動や食事内容、外食頻度の変化が、糖尿病患者さんの体重や血糖管理になんらかの影響を及ぼすことが予想されました。多くの国でロックダウンが始まる頃、われわれは日本におけるデータを検証する必要があると考え、東京と千葉にある糖尿病専門クリニック2施設で共同研究を行いました(MasudaM、etal、DiabetolInt 2022;13:66)。

HbA1cの有意な低下は2型、1型糖尿病ともに認められました。研究期間中投薬に変化があった被験者を除く866人の分析でも.0.18±0.65%(p<0.001)の有意な低下が認められました。体重は69.5±13.4kgから69.2±13.6kgまで、わずかではありましたが有意に減少しました。HbA1cと体重の変化は正相関しました。

当初われわれは、緊急事態宣言によって生活リズムが変わることで、糖尿病に対して悪い影響がある可能性を考えていました。しかし今回の調査では、2型、1型糖尿病患者さんともにHbA1c値が有意に低下していました。自由な時間が増えることをチャンスととらえ、療養行動に前向きに取り組んだ結果と思われます。緊急事態宣言下においてもチーム医療を徹底し、患者さんの糖尿病への意識を高めることで、血糖マネジメントが可能であるといえます。

|

|

糖尿病・代謝内科 准教授

三浦順之助

高齢者や無自覚低血糖などリスクの高い患者では、TIR>50%、TAR<50%、TBR<1%と、一般的な目標よりも緩やかに設定されています。一方1型糖尿病妊婦ではtarget range 63-140mg/dLとしてTIR>70%、高血糖領域>140mg/dLとしてTAR<25%、低血糖領域<63mg/dLとしてTBR<4%を目標とした、より厳格な設定となっています。一方、妊娠糖尿病や2型糖尿病妊婦の目標値は、まだエビデンスが不十分ということで、この報告には明記されていません。以上管理目標を記載しましたが、患者の状況に合わせて個別に対応する必要があります。

|

| |||||||

馬場園哲也

最近日本腎臓学会の多施設データベース研究の結果が報告されました(Diabetes Care 2021;44:2542‒2551)。それによると、蛋白尿の有無に関わらず、SGLT2阻害薬を開始された患者では、他の糖尿病薬に比べて腎機能低下速度がゆるやかであったことや、腎イベントが有意に少なかったことが明らかにされました。ただし蛋白尿がない場合はeGFRが60未満の患者が対象とされたことから、実臨床で多数を占める、腎機能が保たれた正常アルブミン尿患者にまでこの結果を応用することはできません。

DAPA-CKD等の結果から、顕性腎症患者に対してSGLT2阻害薬を使用することに異論はないと思います。ただし腎症前期から早期腎症期、あるいは腎不全期の糖尿病患者に対する腎保護効果については、今後検証が必要です。

|

|

糖尿病内科 部長

佐藤 賢

一方、SGLT2阻害薬が他の糖尿病治療薬と大きく異なる点は、腎への直接作用といえます。具体的には、糸球体過剰濾過の是正、炎症・酸化ストレスの低下、腎低酸素状態の改善、さらにはケトン体の作用などが報告されています。

2014年にCherneyらが、1型糖尿病患者にSGLT2阻害薬を投与することで、糸球体過剰濾過が改善することを報告しました。

最近われわれは、赤血球造血刺激因子製剤(ESA)を投与中の腎性貧血を伴った糖尿病性腎症患者にSGLT2阻害薬を投与したところ、12か月後に約半数の患者でESAを中止しても目標ヘモグロビン値の維持が可能であったことを報告しました(Sato K, et al, Diabet Med 2022; 39: e14632)。貧血は腎症進展のリスク因子の一つであることから、SGLT2阻害薬のエリスロポエチン産生増加作用は、腎症進展抑制に関与している可能性が高いと考えております。

|

|

糖尿病・代謝内科 講師

小林浩子

さらに近年、1型糖尿病の治療や技術の進歩は目覚ましいものがあります。

このような背景をもとに、最近米国糖尿病学会(ADA)と欧州糖尿病学会(EASD)は共同で、成人1型糖尿病管理に関するコンセンサスレポートが発表されましたのでご紹介したいと思います(Holt RIG et al. Diabetes Care 2021 ;44:2589)。これまで 1型糖尿病治療のガイドラインはありましたが、このコンセンサスレポートは医療者が成人1型糖尿病の管理をする上で考慮すべきことに焦点をあてられています。

今回のコンセンサスレポートでは、成人発症糖尿病で1型糖尿病が疑われる症例、すなわち①35歳未満発症、②BMI25kg/m2未満、③体重減少、④ケトアシドーシス、⑤随時血糖360mg/dL以上、などを有する場合には、1型糖尿病を疑い抗GAD抗体を測定することが奨励されています。抗GAD抗体が陰性の場合はさらにIA-2抗体およびZnT8抗体を測定し、陽性であれば1型糖尿病と診断します。

なお膵島関連自己抗体が陰性であっても、随時C-ペプチド値が0.6ng/mL未満なら1型糖尿病、0.6-1.8ng/mLであれば5年以内に再検査、1.8ng/mL以上であれば2型糖尿病と診断するとされています。35歳未満ではMODYなど単一遺伝子の異常による糖尿病を除外診断します。